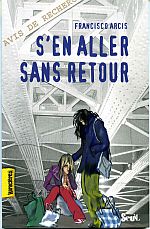

S'en aller sans retour

Un roman de Francisco

Arcis, publié au Seuil,

en 2008, dans la collection Karactère(s).

Angélique

trouve

que ses parents se désintéressent d'elle, parce qu'elle

a 16 ans et qu'elle est "grande". Elle sort souvent, rentre tard ou le

lendemain sans que ses parents ne s'en inquiètent. Elle estime

que son père ne sait que lui poser des interdictions, rien

d'autre.

Angélique

trouve

que ses parents se désintéressent d'elle, parce qu'elle

a 16 ans et qu'elle est "grande". Elle sort souvent, rentre tard ou le

lendemain sans que ses parents ne s'en inquiètent. Elle estime

que son père ne sait que lui poser des interdictions, rien

d'autre.

Elle décide donc de partir. Un matin, elle met

dans son sac de

cours deux bouteilles de lait, deux paquets de

gâteaux secs et deux paquets de clopes piqués dasn la

cartouche de son

père, elle traîne un peu au centre commercial au lieu

d'aller au lycée, puis elle prend le train pour Lyon.

A

elle la liberté !

Très vite, il lui faut résoudre

quelques

problèmes pratiques : dormir, se nourrir, se laver. Le premier

soir, elle loge chez une étudiante rencontrée un samedi soirau cours

d'une virée. Mais comme elle fait des études

d'assistante sociale, elle choisit de ne pas s'attarder... Elle a

envoyé un message à sa copine, laquelle lui fait part

de l'inquiétude de ses parents. Emue, elle rentrerait bien,

mais elle croise Ludmilla. Cette fille qui vit dans la rue la repère

à ses cheveux encore propres. Elle lui apprend à

mendier, à zoner sans se faire prendre. Elle lui fait voir un

squatt bien crasseux pour qu'elle réalise qu'il vaut mieux

dormir la nuit sous les ponts de la Saône. Les journées

des deux filles sont entièrement occupées à leur

survie : avoir un peu d'argent, manger, être en éveil

pour ne pas se faire repérer, trouver où dormir...

Vivre dans la rue en refusant toute aide est usant et dégrade

rapidement le corps. Ludmilla s'affaiblit. Une nuit, elle commence à

cracher du sang. Au matin, profitant de son inconscience, Angélique

dépose Ludmilla dans une clinique et se décide à

rentrer.

La

narratrice raconte son

mal-être d'adolescente, sa rébellion, sa décision

irréfléchie de partir pour être libre, sa vie

dans la rue, son amitié avec l'autre fille. A la lecture, on

décèle nettement l'écart existant entre le rêve

d'être libre et la dure réalité de la vie dans la

rue.

Le

roman est centré

sur la fugue de l'adolescente. On ne saura que peu de choses de ce

qui l'a conduite à partir, sauf la solitude dans laquelle elle

se trouve à ce moment de sa vie, l'apparent désintérêt

de ses parents. Ce choix de l'auteur permet de mieux montrer la

réalité de la vie d'une fugueuse : la mendicité,

la faim, le froid, la saleté, le recours à l'alcool, le

risque sexuel, la solitude, la sensation d'inexistence. L'absence de

relations avec des gens "normaux" crée un risque de

dégradation morale et physique aboutissant au mieux dans un

service d'urgences hospitalières. C'est ce qui se passe pour

Ludmilla. C'est ce qui choque Angélique et qui laisse penser

qu'elle retrouvera le chemin de la normalité.

Ce

texte est bien écrit.

Avec ce qu'il faut pudeur, l'auteur laisse deviner sans les décrire,

ce que pourraient être certaines situations violentes ou

sordides. Il montre qu'il est sensible à ces situations de

détresse. Il précise d'ailleurs que l'idée de ce

livre lui est venue alors qu'il venait de déclarer la fugue

d'une jeune fille coutumière du fait et qui savait

disparaître. C'est un texte de prévention plus que

d'émotion, un texte qui décrit avec lucidité la

vie d'une fugueuse, qui affronte le rêve de liberté de

la fugue.

Ce roman a le mérite de rappeler aux adultes que

la fugue est toujours un risque, qu'elle est toujours un

danger, que les adolescents peuvent ne jamais remonter la pente. Aux

adolescents, il souligne qu'elle est une liberté qui, à

terme, se paye toujours trop cher, lorsqu'elle ne rapporte

plus que de

la solitude, de la misère et de la souffrance.

Pour des lecteurs de 12-13 ans.

© Jean TANGUY 14 septembre 2008